充電 付属のUSBコードでPCにつなぎ充電する 充電中は充電LEDが点灯する

電源 スライドSWを右に動かして電源を入れる

その右のSWはジョグボタン ジョグホイール 左右に動かすとポイント周波数を動かすことができる

HOME MENU 電源を入れて画面をタップすると右側にメニューが現れる。

一番下が CONFIG の画面が HOME MENU

一番下が ←BACK の場合は ←BACK をタップして 一番下を CONFIG にする

TORECE 0~3の4種類のグラフがある 初めはTORECE0だけで良いかも

HOME MENU→DISPLY→TRACE

TRACE0~4 の前の□のチェックを外すとグラフが表示されなくなる

周波数設定

HOME MENU→STIMULUS→START 5、0、k とタップすると 50kHzが設定される

STOP 5、0、M とタップすると 50MHzが設定される

キャリブレート

HOME MENU→CALIBRATE→RESET→CALIBRATE→

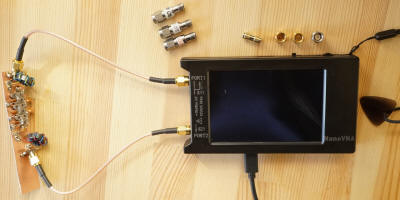

PORT1にOPENを付けてOPENをタップ

PORT1にSHORTを付けてSHORTをタップ

PORT1にLOADを付けてLOADをタップ

PORT2にLOADを付けてISOLNをタップ

PORT1とPORT2に接続してTHRUをタップ

DONEをタップ

SAVE 0~6のいずれかをタップ

※「同軸ケーブルの長さ測定」と「SWR測定」等はPORT1だけしか使用しないので、ISOLNとTHRUは省略できる

同軸ケーブルの長さ

①周波数設定

STOP周波数を60MHZにした場合の最長表示は32.72m

STOP周波数を20MHZにした場合の最長表示は98.98m

②キャリブレート

③短縮率入力

HOME MENU→DISPLY→TRANS FORM→TRANSFORM OFFをタップしてONにする

→LOW PASS IMPULESをタップして⦿にする →VEROCITY FACTER 67%なら6,7、ENTと入力

④CHANNELの確認

DISPLY→CHANNEL→CHANNEL S11(REFL) S21(THRU)ならタップしてS11(REFL)にする

→FORMAT→□SWR □にチェックを入れる チェックが入っていればそのまま

⑤MARKER設定

HOME MENU→MARKER→SELECT MAKER→MARKER1

⑥同軸ケーブルをPORT1に接続

画面上に先端が尖った山の曲線が表示される

画面の左上に表示されている文字がS11 SWR 出ないと山は表示されない

S21 SWRの場合 HOME MENU→DISPLAY→CHANNEL S21(THRU)をタップS11(FEFL) に変わる

S21 LOGMAGの場合 HOME MENU→DISPLAY→FORMAT→□SWRをタップ

S21はS11に切り替える

曲線のピークが見えない場合は

HOME MENU→DISPLAY→SCALE→SCALE/DIV 7くらいを入力する

⑦本体の右上にあるダイアルでマーカーを山のピークに合わせる

画面右上にケーブルの長さが表示される

⑧設定の保存

HOME MENU→CALIBRATE→SAVE→SAVE0~6

アンテナのSWR測定

①周波数設定(21MHzを例として)

HOME MENU→STIMULUS→CENTER→21M SPAN→3M

②キャリブレート

HOME MENU→CALIBRATE→RESET→CALIBRATE

PORT1端子 OPEN SHORT LOAD DONE SAVE

(SWRの場合PORTを使用しないのでISOLNとTHRUは省略)

③スケール設定

HOME MENU→DISPLY→SCALE→SCALE/DIV→0.1

1番下の横線がSWR1.1、2番目の横線がSWR1.2

④マーカー設定

HOME MENU→MARKER→SELECT MARKER→MARKER1

⑤S11(REFL)の確認

HOME MENU→DISPLY→CHANNEL S11(REFL)を確認する

S21(THRU)ならタップしてS11(REFL)に

⑥DISPLY→FORMAT→SWR

⑦SAVE

CALIBRATE→SAVE→SAVE0~6

フィルター測定

①周波数設定

②キャリブレート(ISOLNとTHRUは省略できない)

③S21(THRU)の確認

HOME MENU→DISPLY→CHANNEL S11(REFL)ならタップしてS21(THRU)にする

④FORMAT→□LOGMAGをタップしてチェックを入れる

⑤PORT1とPORT2の間にフィルターを挿入する

周波数帯域と挿入損失が波形で確認できる

RFプリアンプ測定

フィルター測定と同様

※PORT1に20dBぐらいのアッテネーターをいれ、RFプリアンプのインプットをつなぐ

PORT2にアウトプットをつなぐ

周波数帯域と利得が波形で確認できる

NanoVNA-App PCにインストールし、PCで操作できるようになる

Log Mag dB S11 S21 のところをクリックするとグラフの種類を選択できる